di Brooks Riley

Ora che gli Emmy sono finiti e noi americani ci siamo dati una pacca sulla spalla per un lavoro eccezionale, è tempo di considerare uno dei più grandi successi dell’anno scorso, una serie Netflix dalla Corea del Sud chiamata Mr. Sunshine, che è stata, inspiegabilmente, ignorata dalla critica dei media in Occidente.

Ora che gli Emmy sono finiti e noi americani ci siamo dati una pacca sulla spalla per un lavoro eccezionale, è tempo di considerare uno dei più grandi successi dell’anno scorso, una serie Netflix dalla Corea del Sud chiamata Mr. Sunshine, che è stata, inspiegabilmente, ignorata dalla critica dei media in Occidente.

Il teatro dei capolavori incontra Via col vento sembra un modo triste per cercare di incasellare questa serie epica e c’è chi potrebbe volerla relegare al livello di soap opera in costume. Mr. Sunshine è operistico, sì, ma non c’è una bolla di sapone in vista in questo sfaccettato, stravagante, scrupolosamente costruito racconto della Corea al volgere del secolo scorso.

Ho pianificato un saggio diverso questa volta, un esame critico degli scritti di Nietzsche su Richard Wagner ed ero immerso nella lettura e nella ricerca per quel post quando ho iniziato Mr. All’inizio, ero in grado di dividere le mie giornate tra il loquace e bellicoso Mr. N al mattino, e la finezza reticente di un dramma storico tentacolare dell’Estremo Oriente la sera. Col passare del tempo, tuttavia, sono stato attirato lontano dalla tempesta di cinguettii di Nietzsche di fine Ottocento, muovendomi più a fondo in una saga sottilmente strutturata ambientata nella Corea di qualche anno dopo – la sua ricca, intricata drammaturgia, la sua attenzione ai dettagli, la sua storia tentacolare, la sua sceneggiatura ispirata. L’infantile trollaggio di Nietzsche su Wagner e l’esaltazione del contropunch di Bizet impallidiscono di fronte alle tranquille punizioni, agli intrighi politici e al lento dispiegarsi di un quadrangolo amoroso all’interno di un tumultuoso sconvolgimento culturale e sociale dall’altra parte del mondo.

Binge-watching di una serie è come salire su una nave di pazzi. Per giorni e giorni, lo spettatore è prigioniero in mare all’interno di un vascello narrativo che trasporta esemplari di umanità che sfrecciano alla cieca verso i loro rispettivi destini, mentre veniamo messi al corrente di narrazioni, persone e luoghi sconosciuti. Netflix ha reso possibile viaggiare oltre i nostri lidi e le nostre aspettative sicure, fornendo serie da tutto il mondo, ognuna con il proprio marchio di narrazione che può riconoscere Hollywood ma non si inchina ad essa. (Se Netflix non cura la xenofobia, niente può farlo). Ho visto molti esempi positivi, dall’Europa, Israele, Sud America, Australia e Stati Uniti. I migliori, come Shtisl (Israele) Mystery Road (Australia) o Black Spot (Francia/Belgio) offrono mondi reali alternativi in cui perdersi come voyeur incorporato, senza dover ricorrere ai mondi inventati del fantasy o della fantascienza. Mr. Sunshine è la prima serie di questo tipo che ho visto dall’Estremo Oriente.

Una cosa è produrre un’epopea storica come Via col vento, incapsulando un breve periodo di storia su larga scala mentre lo si filtra attraverso i molti piccoli drammi che danno carne a un momento nel tempo, il tutto in poche ore. Hollywood sa come fare questo – o lo sapeva. Un’altra cosa è produrre una serie epica mozzafiato di 30 ore con un budget modesto (solo 35 milioni di dollari), che supera il vecchio cavallo della Guerra Civile in molti modi inconcepibili.

Una cosa è produrre un’epopea storica come Via col vento, incapsulando un breve periodo di storia su larga scala mentre lo si filtra attraverso i molti piccoli drammi che danno carne a un momento nel tempo, il tutto in poche ore. Hollywood sa come fare questo – o lo sapeva. Un’altra cosa è produrre una serie epica mozzafiato di 30 ore con un budget modesto (solo 35 milioni di dollari), che supera il vecchio cavallo della Guerra Civile in molti modi inconcepibili.

Al centro della sua genialità c’è un maestro della narrazione, la notevole Eun-sook Kim, una leggenda della sceneggiatura in Corea, con molte serie di successo alle spalle. Questa regina della drammaturgia è unicamente qualificata per tessere una storia con fili improbabili e farla brillare di emozione, significato, tragedia e complessità drammatica. Qualificata, sì, ma non sono sicuro che qualcuno avrebbe potuto prevedere un risultato così superbo. Anche se le sue serie sono dei successi in Corea, i loro generi sono stati molto diversi da questo, che rientra nella categoria dei sageuk, film o serie che estraggono la storia e/o la mitologia della Corea.

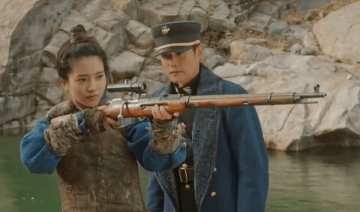

Per evitare di addentrarci in un campo minato di spoiler, una breve premessa: Eugene Choi, figlio coreano di schiavi fuggiaschi, fugge in America e torna nel Regno di Joseon (Corea) come soldato e console americano all’apice di un significativo cambiamento storico, quando il regno appena indipendente, liberato da secoli di dominazione cinese Qing, sta lottando per resistere all’aggressione giapponese contro la sua fragile indipendenza. L’amarezza e le cattive intenzioni di Choi contro la terra in cui è nato si insinuano sotto un’apparenza calma, finché non incontra una donna della classe nobile, la classe che ritiene responsabile della morte violenta dei suoi genitori.

Per evitare di addentrarci in un campo minato di spoiler, una breve premessa: Eugene Choi, figlio coreano di schiavi fuggiaschi, fugge in America e torna nel Regno di Joseon (Corea) come soldato e console americano all’apice di un significativo cambiamento storico, quando il regno appena indipendente, liberato da secoli di dominazione cinese Qing, sta lottando per resistere all’aggressione giapponese contro la sua fragile indipendenza. L’amarezza e le cattive intenzioni di Choi contro la terra in cui è nato si insinuano sotto un’apparenza calma, finché non incontra una donna della classe nobile, la classe che ritiene responsabile della morte violenta dei suoi genitori.

Dopo un primo episodio melodrammatico con storie retrostanti risalenti al 1871, il ‘presente’ della serie si assesta. Siamo nel 1902: Nietzsche è morto da due anni e non è più disponibile per commenti. Il regno eremitico di Joseon si sta svegliando per una corsa all’oro di potenze coloniali che cercano di sfruttare le sue risorse: la Russia, gli Stati Uniti, la Cina e soprattutto il Giappone, per il quale conta di più. Anche le tradizioni sociali secolari stanno cambiando: La schiavitù è stata abolita, una classe media sta emergendo, e l’abbigliamento e i costumi occidentali stanno penetrando nella società ermetica mentre gli stranieri arrivano portando i loro vizi insieme alle loro virtù.

Al cuore di questo racconto popoloso c’è una storia d’amore. La maggior parte dei film storici fa affidamento su un gancio del genere per attirare lo spettatore al livello umano della storia. E niente dice ‘amore’ come i nemici naturali. Pensate a Romeo e Giulietta. Pensa a Tristan und Isolde.

Ma aspetta, non avevo lasciato Nietzsche e Wagner? Non proprio. Man mano che gli episodi si susseguivano, ho cominciato a riconoscere quello che io chiamo l’effetto Tristano, quell’intenso desiderio che continua all’infinito senza mai raggiungere il culmine. Wagner ha ottenuto questo effetto con la musica, costruendo il suo tema romantico e i suoi leitmotiv a un livello febbrile che sembra condurre inesorabilmente a un accordo finale di consumazione, ma non arriva mai e viene, infatti, brutalmente interrotto proprio nel momento in cui ci aspettiamo di fare finalmente il bagno nell’estasi.

La storia d’amore di Mr. Sunshine, tra il giovane console coreano americano Eugene Choi e l’aristocratica ribelle Ae-shin Go segue lo stesso percorso, muovendosi inesorabilmente e squisitamente verso un’unione, solo per essere sventata ogni volta dall’intervento dei fatti, del destino o del fatalismo. Mantenere la tensione romantica per 24 episodi richiede una meticolosa manipolazione della trama e del dialogo, cosa che Kim riesce a fare in modi sorprendentemente inventivi.

La storia d’amore di Mr. Sunshine, tra il giovane console coreano americano Eugene Choi e l’aristocratica ribelle Ae-shin Go segue lo stesso percorso, muovendosi inesorabilmente e squisitamente verso un’unione, solo per essere sventata ogni volta dall’intervento dei fatti, del destino o del fatalismo. Mantenere la tensione romantica per 24 episodi richiede una meticolosa manipolazione della trama e del dialogo, cosa che Kim riesce a fare in modi sorprendentemente inventivi.

Nel mondo occidentale di oggi, dove il romanticismo si è ridotto a flirtare-con-quello-che-cade-a-letto con qualcuno, i cortesi rituali di legame qui potrebbero sembrare fuori moda. Ma siamo nel 1902: Si applicano regole diverse e la moderazione è d’obbligo. Ci viene data la possibilità di riprendere confidenza con i corteggiamenti di un tempo, i regni di Jane Austen, o anche In the Mood for Love di Kar-Wai Wong. Il dialogo è scarno, i silenzi vasti, gli eufemismi copiosi mentre ci sforziamo di leggere tra le righe o di ascoltare i silenzi. Il dialogo ellittico di Eun-sook Kim è così raffinato, così suggestivo, così sensibilmente filigranato, che il dialogo di Austen tra Mr. Darcy ed Elizabeth sembra crudamente letterale al confronto. Mentre ci immergiamo nel dolce nulla e nel qualcosa dell’intensa comunicazione romantica tra due potenziali amanti, l’ormone dell’ossitocina trasuda dai pixel sullo schermo, mentre ci ritroviamo ad innamorarci di nuovo – dell’innamoramento.

Il dialogo, scandito da brevi frasi con silenzi incastrati tra loro, esercita un effetto quasi ipnotico. È un modo di conversare che deve molto al nunchi, una forma unica di comunicazione coreana che è stata descritta come “l’arte sottile e la capacità di ascoltare e valutare gli stati d’animo degli altri”. Il nunchi, tradotto letteralmente come ‘misura degli occhi’, spiega le interazioni coreografiche tra i personaggi di Mr. I coreani ‘leggono’ le persone mentre parlano con loro, regolando la loro conversazione e le pause per tenere conto di qualsiasi cosa intuiscano dello stato d’animo dell’altra persona. (Avendo vissuto in culture straniere da bambino e da adulto, riconosco questo bisogno di ‘leggere’ le persone che incontro, oltre a capire la loro lingua.)

Lo sceneggiatore Kim offre una sorniona parodia dei nunchi nel confronto tra Choi e il cattivo Wan-ik Lee, che si è appena vantato di aver ucciso contadini innocenti:

Choi: Figlio di puttana!

Lee: Cosa?

Choi: Ahhh. Essendo americano, devo aver detto la mia opinione.

Qui in Occidente, diciamo la nostra opinione. Se c’è bisogno di dire qualcosa, lo facciamo senza esitazione, spesso senza sfumature e più spesso senza considerazione per chi ci ascolta. Possiamo lasciare spazio per una replica, ma raramente per l’impatto duraturo delle nostre parole: i silenzi significativi. Il romanticismo hollywoodiano raggiunge il suo apice con “ti amo”. O “Mi dispiace”. Ripetutamente. I nostri sceneggiatori – e anche la nostra società – hanno perso l’immaginazione e la pazienza di scartare lentamente il pacchetto che è l’amore, nonostante la ricchezza del linguaggio a nostra disposizione.

Nunchi è anche nel cuore della recitazione, costringendo uno spettatore occidentale a sforzarsi di avere la stessa sensibilità per l’umore e l’emozione che potrebbe avere un pubblico coreano, di leggere un volto per gli indizi da trovare in un leggero movimento degli occhi, della testa o di un angolo delle labbra. Byung-Hun Lee nel ruolo di Eugene Choi offre una performance avvincente piena di contraddizioni e conflitti interiori che emergono lentamente, come da una nebbia, sul paesaggio liscio del suo volto. Riesce a muoversi senza soluzione di continuità tra la parte americana del suo personaggio (con un accento quasi impeccabile) e quella coreana. La sua recitazione è una lezione di sottigliezza. Anche di fronte allo splendido lavoro di Tai-ri Kim nel ruolo della volitiva signora di porcellana Ae-shin, la cui performance ispirata ai nunchi offre un’altra sfida di lettura, è difficile staccare gli occhi da lui. La tranquilla intensità del suo personaggio rende quei rari scoppi di rabbia e dolore ancora più efficaci. I suoi occhi sembrano avere un vocabolario tutto loro, mentre la sua voce, un sussurro profondo, evoca i brividi associati all’ASMR, o “autonomous sensory meridian response” che è diventato virale come effetto sensuale per compensare il rumore delle nostre vite moderne. (C’è una discreta quantità di altri effetti ASMR nella serie, dal suono dello sfregamento di un orlo di seta che si muove sul dorso di una mano, al fruscio potenziato di un cappello che viene soffiato via dalla testa, il volume crescente di un orologio che ticchetta, l’eco impossibile dei passi)

Nunchi è anche nel cuore della recitazione, costringendo uno spettatore occidentale a sforzarsi di avere la stessa sensibilità per l’umore e l’emozione che potrebbe avere un pubblico coreano, di leggere un volto per gli indizi da trovare in un leggero movimento degli occhi, della testa o di un angolo delle labbra. Byung-Hun Lee nel ruolo di Eugene Choi offre una performance avvincente piena di contraddizioni e conflitti interiori che emergono lentamente, come da una nebbia, sul paesaggio liscio del suo volto. Riesce a muoversi senza soluzione di continuità tra la parte americana del suo personaggio (con un accento quasi impeccabile) e quella coreana. La sua recitazione è una lezione di sottigliezza. Anche di fronte allo splendido lavoro di Tai-ri Kim nel ruolo della volitiva signora di porcellana Ae-shin, la cui performance ispirata ai nunchi offre un’altra sfida di lettura, è difficile staccare gli occhi da lui. La tranquilla intensità del suo personaggio rende quei rari scoppi di rabbia e dolore ancora più efficaci. I suoi occhi sembrano avere un vocabolario tutto loro, mentre la sua voce, un sussurro profondo, evoca i brividi associati all’ASMR, o “autonomous sensory meridian response” che è diventato virale come effetto sensuale per compensare il rumore delle nostre vite moderne. (C’è una discreta quantità di altri effetti ASMR nella serie, dal suono dello sfregamento di un orlo di seta che si muove sul dorso di una mano, al fruscio potenziato di un cappello che viene soffiato via dalla testa, il volume crescente di un orologio che ticchetta, l’eco impossibile dei passi)

Byung-Hun Lee e Tai-ri Kim non sono gli unici ottimi attori al centro della serie: Yohan Byun come il fidanzato ne’er-do-well sviluppa lentamente una coscienza, maturando in statura e gravità emotiva lungo la strada. Min-Jung Kim nei panni della duplice vedova che possiede il Glory Hotel manovra squisitamente il terreno infido del suo personaggio e aggiunge un’accattivante scollatura degli occhi per sottolineare il suo fascino. Seung-Joon Lee come il benefico ma inefficace Re di Joseon, Moo-Seong Choi come l’artigliere che insegna ad Ae-shin a sparare, Kap-su Kim come il mastro vasaio tracannatore di birra e leader dell’esercito clandestino dei Giusti e Yeon-Seok Yoo come il gangster giapponese di origine coreana che nutre una passione senza speranza per Ae-shin. Pochi di questi attori diventeranno mai famosi in Occidente, ma il loro talento è paragonabile a quello di molti interpreti iconici di Hollywood.

Nietzsche può aver lasciato l’edificio, ma Wagner è ancora in giro sotto forma di leitmotiv che lo sceneggiatore Kim raccoglie da una vivida immaginazione. Dove Wagner li fornisce musicalmente, Kim si affida a parole, frasi, concetti e oggetti materiali che manipola nel corso della serie per fornire una varietà di significati e diversi livelli di significato: Andare avanti-ritornare indietro, fianco a fianco, quello sguardo, tremare, dolce/amaro, cattive intenzioni, finale triste tra le frasi; scarpe, margherite, fiamma, merlo (il corvo di Götterdämmerung?), orologi, tempo, carillon, mare, caffè, studio, montagna, bambola russa, per nominarne più di qualcuno.

Utilizzando la ‘barriera linguistica’ come tropo ricorrente, Kim a un certo punto estrae la parola ‘amore’ (o low-vuh in accento coreano) e la consegna al personaggio di Ae-shin come una parola straniera di cui lei non ha ancora imparato il significato, solo per avere Choi che la scompone in componenti – introduzione, stretta di mano, abbraccio, desiderio (ancora Wagner) – per la sprovveduta Ae-shin che pensa erroneamente che la parola ‘amore’ si riferisca a qualche degno progetto filantropico. È una sequenza affascinante, piena di umorismo gentile. È anche smaccatamente romantica e si affida all’effetto Tristano per prolungare la suspense per diversi episodi. Ma cosa viene dopo il “desiderio”? La ‘pesca’. (Kim sa anche quando frenare.)

Grandi sceneggiatori si nasce, non si diventa. Il genio di Eun-sook Kim va ben oltre il regno del romanticismo e del dialogo. Maestra di ironia e paradosso, rifugge i cliché che ci aspettiamo dai drammi di alto livello e li sostituisce con scene strutturate in modo unico, che si svolgono con una precisione quasi musicale e con ramificazioni a più livelli mai prevedibili, sempre fresche e originali. Ha una piena padronanza della struttura narrativa e dello sviluppo dei personaggi e sa come far ripiegare una trama su se stessa ancora e ancora. Potrebbe essere etichettata come una Julian Fellowes coreana (Downton Abbey), ma è molto meglio di così.

Alla fine, una sceneggiatura è buona solo quanto il suo culmine sullo schermo. Il giovane regista Eung-Bok Lee fornisce il suo bagaglio di dispositivi visivi per dare vita al tour-de-force di Eun-sook Kim (i due hanno già collaborato in passato). Con una rara facilità nel manovrare sia l’azione su larga scala che l’intimità della casa, applica una messa in scena molto sensibile ai momenti tranquilli tra due o tre personaggi, accumulando dettagli ravvicinati e inquadrature che appaiono e scompaiono così rapidamente che non possiamo essere sicuri di averli visti. Inclina l’inquadratura lateralmente per commentare conflitti irrisolti e introduce brevi momenti di slow motion per enfatizzare un punto dell’inquadratura che è importante ma che potrebbe sfuggire. Il suo vocabolario visivo è ampio e sempre accattivante, senza richiamare troppo l’attenzione su di sé. Dove trionfa, tuttavia, è la direzione degli attori, chiaramente sulla stessa lunghezza d’onda di Kim e in grado di trasformare le sue scene altamente strutturate e i suoi dialoghi (con le parentesi) in conseguenze naturali.

***

Se c’è un ostacolo al mio affetto incondizionato per questa serie, è l’uso di un umorismo incongruo e slapstick alla periferia della storia. Ho notato per la prima volta questa tendenza nelle epopee di arti marziali di Hong Kong di Tsui Hark negli anni novanta e ottanta: Un’atmosfera drammatica altrimenti lineare è improvvisamente interrotta da una parodia degli attori minori, come se lo spettatore avesse bisogno di un olio comico per spezzare la tensione. Ciò che sorprende della sua apparizione in Mr. Sunshine è che c’è un sacco di umorismo gentile che emerge organicamente dalla storia principale, senza dover iniettare la commedia screwball ai bordi. È particolarmente problematico quando i genitori del fidanzato di Ae-shin, Hee-Sung Kim, vengono introdotti come parodie esagerate di idioti aristocratici, per poi dover diventare seri quando Eugene Choi li mette di fronte al crimine della loro famiglia. Per uno spettatore occidentale che non ha familiarità con le stranezze dell’uso della commedia nei film asiatici, il modo migliore per superare questi momenti è fare una smorfia e sopportare.

L’altro mio avvertimento riguarda le canzoni della colonna sonora. Ho un’avversione per l’uso di canzoni all’interno di un film, una tendenza deplorevole in tutto il mondo di questi tempi, che mi catapulta immediatamente fuori dall’umore: I testi sono un rompicapo, le parole sono invadenti come un ospite non invitato a cena. La buona notizia qui è che la maggior parte delle canzoni sono in coreano, che diventa come un altro strumento musicale per l’orecchio straniero – e alcune sono adorabili. La cattiva notizia è che ce ne sono semplicemente troppe, minacciando sequenze discretamente messe in scena con un eccesso di sdolcinatezza.

La colonna sonora sinfonica, d’altra parte, è splendida, scritta dalla giovane compositrice Hye-Seung Nam. Certamente conosce il suo repertorio classico (Bach, Dvorak, Debussy, Chopin, Rachmaninoff, Mozart, Bruckner, R. Strauss e naturalmente Wagner) e offre una sorprendente varietà di gloriosi momenti sinfonici così come temi ossessionanti e sensibili che sottolineano la narrazione senza compromettere l’integrità drammatica della scena. Mette anche in musica alcuni dei leitmotiv di Eun-sook Kim, permettendo alle loro implicazioni emotive di diventare un territorio familiare.

***

Dopo settimane in mare sull’ammiraglia Netflix, mi ritrovo di nuovo sulla terraferma, nel presente, di nuovo a casa dopo un’immersione totale in una terra e un tempo lontani. Nietzsche (ancora lui) una volta si lamentò che la “melodia infinita” di Wagner costringe a prendere il largo. Vorrei rispondere con un tweet: Cosa c’è di male?