por Brooks Riley

Ahora que los Emmys han terminado y los estadounidenses nos hemos dado una palmadita en la espalda a nosotros mismos y a unos cuantos británicos por un trabajo sobresaliente, es el momento de considerar uno de los mayores logros del año pasado, una serie de Netflix de Corea del Sur llamada Mr. Sunshine, que, inexplicablemente, ha sido ignorada por los críticos de los medios de comunicación en Occidente.

Ahora que los Emmys han terminado y los estadounidenses nos hemos dado una palmadita en la espalda a nosotros mismos y a unos cuantos británicos por un trabajo sobresaliente, es el momento de considerar uno de los mayores logros del año pasado, una serie de Netflix de Corea del Sur llamada Mr. Sunshine, que, inexplicablemente, ha sido ignorada por los críticos de los medios de comunicación en Occidente.

Masterpiece Theater meets Gone with the Wind parece una forma lamentable de tratar de encasillar esta serie épica y hay quienes podrían querer relegarla al nivel de telenovela con disfraz. Mr. Sunshine es operística, sí, pero no hay ni una burbuja de jabón a la vista en esta historia polifacética, extravagante y escrupulosamente construida sobre la Corea de principios del siglo pasado.

Esta vez había planeado un ensayo diferente, un examen crítico de los escritos de Nietzsche sobre Richard Wagner y estaba metido de lleno en la lectura e investigación para ese post cuando empecé Mr. Sunshine. Al principio, podía dividir mis días entre el locuaz y belicoso Sr. N por la mañana, y la reticente delicadeza de un extenso drama histórico del Lejano Oriente por la noche. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me fui alejando de la tormenta tuitera de Nietzsche de finales del siglo XIX, para adentrarme en una saga sutilmente estructurada ambientada en la Corea de unos años más tarde: su rica e intrincada dramaturgia, su atención al detalle, su extensa historia, su inspirado guión. El trolling infantil de Nietzsche sobre Wagner y la exaltación de Bizet palidecen frente a las silenciosas retribuciones, las intrigas políticas y el cuadrilátero amoroso que se despliega lentamente dentro de una agitada agitación cultural y social al otro lado del globo.

Ver una serie por atracón es como embarcarse en un barco de locos. Durante días y días, el espectador es un prisionero en el mar dentro de una nave narrativa que transporta especímenes de la humanidad que se precipitan ciegamente hacia sus respectivos destinos, mientras se nos hace partícipes de narrativas, personas y lugares desconocidos. Netflix ha hecho posible viajar más allá de nuestras costas y expectativas seguras, proporcionando series de todo el mundo, cada una con su propia marca de narración que puede reconocer a Hollywood pero no se inclina ante él. (Si Netflix no cura la xenofobia, nada puede hacerlo). He visto muchos buenos ejemplos, de Europa, Israel, Sudamérica, Australia y Estados Unidos. Los mejores, como Shtisl (Israel), Mystery Road (Australia) o Black Spot (Francia/Bélgica) ofrecen mundos reales alternativos en los que perderse como voyeur empotrado, sin tener que recurrir a los mundos inventados de la fantasía o la ciencia ficción. Mr. Sunshine es la primera serie de este tipo que he visto en el Lejano Oriente.

Una cosa es producir una epopeya histórica como Lo que el viento se llevó, que encapsula un breve período de la historia a gran escala mientras lo filtra a través de los muchos pequeños dramas que dan cuerpo a un momento en el tiempo, todo dentro de unas pocas horas. Hollywood sabe cómo hacer esto, o solía saberlo. Otra cosa es producir una serie épica de 30 horas de duración con un presupuesto modesto (sólo 35 millones de dólares), que supera al viejo caballo de la Guerra Civil en muchos aspectos inconcebibles.

Una cosa es producir una epopeya histórica como Lo que el viento se llevó, que encapsula un breve período de la historia a gran escala mientras lo filtra a través de los muchos pequeños dramas que dan cuerpo a un momento en el tiempo, todo dentro de unas pocas horas. Hollywood sabe cómo hacer esto, o solía saberlo. Otra cosa es producir una serie épica de 30 horas de duración con un presupuesto modesto (sólo 35 millones de dólares), que supera al viejo caballo de la Guerra Civil en muchos aspectos inconcebibles.

En el centro de su brillantez se encuentra una maestra de la narración, la extraordinaria Eun-sook Kim, una leyenda del guionismo en Corea, con muchas series de éxito a sus espaldas. Esta reina de la dramaturgia está especialmente cualificada para tejer una historia con hilos improbables y hacerla brillar con emoción, significado, tragedia y complejidad dramática. Cualificada, sí, pero no estoy seguro de que nadie hubiera podido predecir un resultado tan soberbio. Aunque sus series son éxitos en Corea, sus géneros han sido muy diferentes a éste, que entra en la categoría de sageuk, películas o series que explotan la historia y/o la mitología de Corea.

Para evitar entrar en un campo minado de spoilers, una breve premisa: Eugene Choi, hijo coreano de esclavos fugitivos, escapa a América y regresa al Reino de Joseon (Corea) como soldado y cónsul americano en la cúspide de un importante cambio histórico, cuando el recién independizado reino, liberado de siglos de dominación china Qing, lucha por resistir la agresión japonesa contra su frágil independencia. La amargura y las malas intenciones de Choi contra la tierra que lo vio nacer se agravan bajo un exterior tranquilo, hasta que conoce a una mujer de la clase noble, la clase a la que considera responsable de las muertes violentas de sus padres.

Para evitar entrar en un campo minado de spoilers, una breve premisa: Eugene Choi, hijo coreano de esclavos fugitivos, escapa a América y regresa al Reino de Joseon (Corea) como soldado y cónsul americano en la cúspide de un importante cambio histórico, cuando el recién independizado reino, liberado de siglos de dominación china Qing, lucha por resistir la agresión japonesa contra su frágil independencia. La amargura y las malas intenciones de Choi contra la tierra que lo vio nacer se agravan bajo un exterior tranquilo, hasta que conoce a una mujer de la clase noble, la clase a la que considera responsable de las muertes violentas de sus padres.

Tras un primer episodio melodramático de historias de fondo que se remontan a 1871, el «presente» de la serie se asienta. Estamos en 1902: Nietzsche lleva dos años muerto y no está disponible para comentarios desde hace mucho más tiempo. El reino ermitaño de Joseon está despertando ante la fiebre del oro de las potencias coloniales que buscan explotar sus recursos: Rusia, Estados Unidos, China y, sobre todo, Japón, a quien más importa. Las tradiciones sociales centenarias también están cambiando: Se ha abolido la esclavitud, está surgiendo una clase media, y el uso y las costumbres occidentales se están filtrando en la hermética sociedad a medida que los extranjeros llegan portando sus vicios junto con sus virtudes.

En el corazón de este populoso relato hay una historia de amor. La mayoría de las películas históricas se basan en este gancho para atraer al espectador al nivel humano de la historia. Y nada dice más «amor» que los enemigos naturales. Piense en Romeo y Julieta. Piensa en Tristan und Isolde.

Pero espera, ¿no había dejado atrás a Nietzsche y a Wagner? No del todo. A medida que pasaban los episodios, empecé a reconocer lo que yo llamo el efecto Tristán, ese intenso anhelo que se eterniza sin llegar nunca al clímax. Wagner consiguió este efecto con la música, construyendo su tema romántico y sus leitmotivs hasta un tono febril que parece conducir inexorablemente a un acorde final de consumación, pero que nunca llega y, de hecho, se corta brutalmente justo en el momento en que esperamos estar bañándonos por fin en el éxtasis.

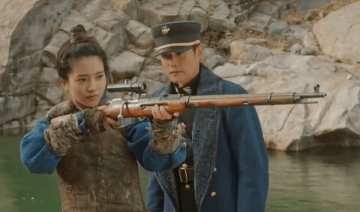

La historia de amor de Mr. Sunshine, entre el joven cónsul coreano-estadounidense Eugene Choi y la rebelde aristócrata Ae-shin Go sigue el mismo camino, avanzando implacable y exquisitamente hacia una unión, sólo para ser frustrada cada vez por la intervención de los hechos, el destino o el fatalismo. Mantener la tensión romántica a lo largo de 24 episodios requiere una meticulosa manipulación de la trama y los diálogos, algo que Kim consigue hacer de forma sorprendentemente inventiva.

La historia de amor de Mr. Sunshine, entre el joven cónsul coreano-estadounidense Eugene Choi y la rebelde aristócrata Ae-shin Go sigue el mismo camino, avanzando implacable y exquisitamente hacia una unión, sólo para ser frustrada cada vez por la intervención de los hechos, el destino o el fatalismo. Mantener la tensión romántica a lo largo de 24 episodios requiere una meticulosa manipulación de la trama y los diálogos, algo que Kim consigue hacer de forma sorprendentemente inventiva.

En el mundo occidental actual, donde el romance se ha reducido a coquetear con alguien y acostarse con él, los educados rituales de unión aquí podrían parecer anticuados. Pero estamos en 1902: Las reglas son diferentes, y la moderación es necesaria. Se nos da la oportunidad de reencontrarnos con los noviazgos de antaño, los reinos de Jane Austen, o incluso de In the Mood for Love de Kar-Wai Wong. Los diálogos son escasos, los silencios amplios, los eufemismos abundantes, mientras nos esforzamos por leer entre líneas o escuchar los silencios. El diálogo elíptico de Eun-sook Kim es tan refinado, tan sugerente, tan sensiblemente filigranado, que el diálogo de Austen entre el Sr. Darcy y Elizabeth parece burdamente literal en comparación. A medida que nos adentramos en los dulces «no» y «algo» de la intensa comunicación romántica entre dos posibles amantes, la hormona oxitocina rezuma de los píxeles de la pantalla mientras nos encontramos enamorados de nuevo… con el enamoramiento.

El diálogo, que se desarrolla en frases cortas con silencios entre ellas, ejerce un efecto casi hipnótico. Es una forma de conversar que debe mucho al nunchi, una forma de comunicación coreana única que se ha descrito como «el arte sutil y la capacidad de escuchar y calibrar el estado de ánimo de los demás». El nunchi, traducido literalmente como «medida del ojo», explica las interlocuciones verbalmente coreografiadas entre los personajes de Mr. Sunshine. Los coreanos «leen» a las personas mientras hablan con ellas, ajustando su conversación y sus pausas para tener en cuenta lo que intuyen del estado de ánimo de la otra persona. (Después de haber vivido en culturas extranjeras de niño y de adulto, reconozco esa necesidad de «leer» a la gente que conozco, además de entender su idioma.)

El guionista Kim ofrece una astuta parodia del nunchi en el enfrentamiento entre Choi y el villano Wan-ik Lee, que acaba de jactarse de haber matado a granjeros inocentes:

Choi: ¡Hijo de puta!

Lee: ¿Qué?

Choi: Ahhh. Siendo americano, debo haber dicho lo que pienso.

Aquí en Occidente, decimos lo que pensamos. Si hay que decir algo, lo hacemos sin dudar, a menudo sin matices y casi siempre sin tener en cuenta al oyente. Puede que dejemos espacio para una réplica, pero rara vez para el impacto duradero de nuestras palabras: los silencios significativos. El romanticismo de Hollywood alcanza su cenit con el «te quiero». O «Lo siento». Repetidamente. Nuestros guionistas -y nuestra sociedad también- han perdido la imaginación y la paciencia para desenvolver lentamente el paquete que es el amor, a pesar de la riqueza del lenguaje que tenemos a nuestra disposición.

El nunchi también está en el centro de la actuación, obligando a un espectador occidental a esforzarse por la misma sensibilidad para el estado de ánimo y la emoción que podría tener un público coreano, para leer un rostro en busca de las pistas que se encuentran en un ligero movimiento de los ojos, la cabeza o una comisura de los labios. Byung-Hun Lee, en el papel de Eugene Choi, ofrece una interpretación fascinante, llena de contradicciones y conflictos internos que emergen lentamente, como de la niebla, en el suave paisaje de su rostro. Es capaz de moverse a la perfección entre la parte americana de su personaje (con un acento casi impecable) y la coreana. Su actuación es una clase magistral de sutileza. Incluso frente al espléndido trabajo de Tai-ri Kim como la férrea dama de porcelana Ae-shin, cuya interpretación inspirada en el nunchi ofrece otro reto de lectura, es difícil apartar los ojos de él. La tranquila intensidad de su personaje hace que esos raros estallidos de rabia y dolor sean aún más efectivos. Sus ojos parecen tener un vocabulario propio, mientras que su voz, un profundo susurro, evoca los escalofríos asociados al ASMR, o «respuesta sensorial meridiana autónoma», que se ha hecho viral como efecto sensual para compensar el ruido de nuestras vidas modernas. (Hay una buena cantidad de otros efectos ASMR en la serie, desde el sonido del roce de un dobladillo de seda moviéndose sobre el dorso de una mano, hasta el silbido realzado de un sombrero que se desprende de la cabeza, el volumen creciente de un reloj que hace tictac, el eco imposible de los pasos.)

El nunchi también está en el centro de la actuación, obligando a un espectador occidental a esforzarse por la misma sensibilidad para el estado de ánimo y la emoción que podría tener un público coreano, para leer un rostro en busca de las pistas que se encuentran en un ligero movimiento de los ojos, la cabeza o una comisura de los labios. Byung-Hun Lee, en el papel de Eugene Choi, ofrece una interpretación fascinante, llena de contradicciones y conflictos internos que emergen lentamente, como de la niebla, en el suave paisaje de su rostro. Es capaz de moverse a la perfección entre la parte americana de su personaje (con un acento casi impecable) y la coreana. Su actuación es una clase magistral de sutileza. Incluso frente al espléndido trabajo de Tai-ri Kim como la férrea dama de porcelana Ae-shin, cuya interpretación inspirada en el nunchi ofrece otro reto de lectura, es difícil apartar los ojos de él. La tranquila intensidad de su personaje hace que esos raros estallidos de rabia y dolor sean aún más efectivos. Sus ojos parecen tener un vocabulario propio, mientras que su voz, un profundo susurro, evoca los escalofríos asociados al ASMR, o «respuesta sensorial meridiana autónoma», que se ha hecho viral como efecto sensual para compensar el ruido de nuestras vidas modernas. (Hay una buena cantidad de otros efectos ASMR en la serie, desde el sonido del roce de un dobladillo de seda moviéndose sobre el dorso de una mano, hasta el silbido realzado de un sombrero que se desprende de la cabeza, el volumen creciente de un reloj que hace tictac, el eco imposible de los pasos.)

Byung-Hun Lee y Tai-ri Kim no son los únicos buenos actores en el núcleo de la serie: Yohan Byun, en el papel del prometido, desarrolla poco a poco una conciencia, madurando en estatura y gravedad emocional a lo largo del camino. Min-Jung Kim, en el papel de la viuda dueña del Hotel Glory, se desenvuelve exquisitamente en el traicionero terreno de su personaje y añade un atractivo gesto de los ojos para resaltar sus encantos. Seung-Joon Lee como el benéfico pero ineficaz Rey de Joseon, Moo-Seong Choi como el artillero que enseña a Ae-shin a disparar, Kap-su Kim como el maestro alfarero bebedor de cerveza y líder del Ejército Justo clandestino y Yeon-Seok Yoo como el gángster japonés nacido en Corea que alberga una pasión desesperada por Ae-shin. Pocos de estos actores se convertirán en nombres conocidos en Occidente, pero su talento se compara favorablemente con el de muchos intérpretes icónicos de Hollywood.

Puede que Nietzsche haya abandonado el edificio, pero Wagner sigue presente en forma de leitmotivs que el guionista Kim extrae de una vívida imaginación. Mientras que Wagner los proporciona musicalmente, Kim se basa en palabras, frases, conceptos y objetos materiales que manipula a lo largo de la serie para proporcionar una variedad de significados, y diferentes niveles de importancia: Avanzar, retroceder, lado a lado, esa mirada, temblor, amargo/dulce, malas intenciones, triste final entre las frases; zapatos, margaritas, llama, mirlo (¿el cuervo de Götterdämmerung?), relojes, tiempo, caja de música, mar, café, estudio, montaña, muñeca rusa, por nombrar más de una.

Utilizando la «barrera del idioma» como tropo recurrente, Kim extrae en un momento dado la palabra «amor» (o low-vuh en acento coreano) y se la entrega al personaje de Ae-shin como una palabra extranjera cuyo significado aún no ha aprendido, sólo para que Choi la descomponga en componentes -introducción, apretón de manos, abrazo, anhelo (Wagner de nuevo)- para la despistada Ae-shin, que piensa erróneamente que la palabra «amor» se refiere a algún proyecto filantrópico digno. Es una secuencia encantadora, llena de humor suave. También es descaradamente romántica y se basa en el efecto Tristán para prolongar el suspense durante varios episodios. Pero, ¿qué viene después del «anhelo»? La pesca. (Kim también sabe cuándo frenar.)

Los grandes guionistas nacen, no se hacen. El genio de Eun-sook Kim va mucho más allá del ámbito del romance y los diálogos. Como maestra de la ironía y la paradoja, evita los clichés que se esperan de los dramas de alto nivel y los sustituye por escenas estructuradas de forma única que se desarrollan con una precisión casi musical y con ramificaciones de múltiples capas que nunca son predecibles, siempre frescas y originales. Domina la estructura narrativa y el desarrollo de los personajes, y sabe cómo hacer que una trama se repliegue sobre sí misma una y otra vez. Podría ser etiquetada como una Julian Fellowes coreana (Downton Abbey), pero es mucho mejor que eso.

Al final, un guión es tan bueno como su culminación en la pantalla. El joven director Eung-Bok Lee aporta su propio bagaje de dispositivos visuales para dar vida al tour-de-force de Eun-sook Kim (ambos han colaborado anteriormente). Con una rara facilidad para manejar tanto la acción a gran escala como la intimidad de un invernadero, aplica una puesta en escena muy sensible a los momentos tranquilos entre dos o tres personajes, amontonando detalles de primer plano y planos de seguimiento que aparecen y desaparecen tan rápidamente que no podemos estar seguros de haberlos visto. Inclina el encuadre hacia los lados para comentar los conflictos no resueltos e introduce breves momentos de cámara lenta para enfatizar un punto de la toma que importa pero que podría pasarse por alto. Su vocabulario visual es amplio y siempre llamativo, sin llamar demasiado la atención. Donde triunfa, sin embargo, es en la dirección de actores -claramente en la misma longitud de onda que Kim y capaz de transformar sus escenas y diálogos altamente estructurados (con asideros) en una consecuencia natural.

***

Si hay algo que rompe mi afecto incondicional por esta serie, es el uso de un humor incongruente y de bofetadas en la periferia de la historia. La primera vez que noté esta tendencia fue en las películas épicas de artes marciales de Tsui Hark en los años noventa y ochenta: Un ambiente dramático sencillo se ve interrumpido repentinamente por las parodias de los actores secundarios, como si el espectador necesitara un olio cómico para romper la tensión. Lo sorprendente de su aparición en Mr. Sunshine es que hay un montón de humor suave que emerge orgánicamente de la historia principal, sin tener que inyectar la comedia de enredo en los bordes. Resulta especialmente problemático cuando los padres del prometido de Ae-shin, Hee-Sung Kim, son presentados como parodias exageradas de idiotas aristocráticos, sólo para tener que volverse serios cuando Eugene Choi los confronta con el crimen de su familia. Para un espectador occidental que no esté familiarizado con las rarezas del uso de la comedia en las películas asiáticas, la mejor manera de superar estos momentos es hacer una mueca y soportarlo.

Mi otra advertencia se refiere a las canciones de la banda sonora. Tengo aversión al uso de canciones dentro de una película, una tendencia lamentable en todo el mundo en estos días, que me catapulta inmediatamente fuera del estado de ánimo: Las letras de las canciones rompen el hechizo, las palabras son tan intrusivas como un invitado a cenar sin invitación. La buena noticia es que la mayoría de las canciones están en coreano, que se convierte en otro instrumento musical para el oído extranjero, y algunas son encantadoras. La mala noticia es que hay demasiadas, que amenazan las secuencias discretamente escenificadas con una exageración empalagosa.

La banda sonora sinfónica, por otro lado, es espléndida, escrita por la joven compositora Hye-Seung Nam. Sin duda conoce su repertorio clásico (Bach, Dvorak, Debussy, Chopin, Rachmaninoff, Mozart, Bruckner, R. Strauss y, por supuesto, Wagner) y ofrece una asombrosa variedad de gloriosos momentos sinfónicos, así como temas inquietantes y sensibles que subrayan la narración sin comprometer la integridad dramática de la escena. También pone música a algunos de los leitmotivs de Eun-sook Kim, permitiendo que sus implicaciones emocionales se conviertan en territorio familiar.

***

Después de semanas en el mar en el buque insignia Netflix, me encuentro de nuevo en tierra firme, en el presente, en casa de nuevo tras una inmersión total en una tierra y un tiempo lejanos. Nietzsche (él de nuevo) se quejó una vez de que la «melodía interminable» de Wagner le obliga a uno a adentrarse en el mar. Me gustaría responderle en Twitter: ¿Qué hay de malo en eso?